ページ読込中...

ページ読込中...

[English]

| 山崎 義弘 [教授] |  |

|

| homepage | https://y2003.notion.site/ | |

| 専門分野 | 物性理論 | |

| 研究テーマ・研究活動 | ||

| ○パターン形成の物理 ○粘着の物理 ○相転移・相分離におけるドメイン構造の成長 ○水-粉体混合系の乾燥で生じる迷路状パターン形成 |

||

| ●日本物理学会 ●日本レオロジー学会 |

||

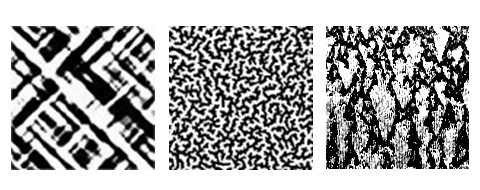

私たちの身の回りには、「自然の造形物」が満ちあふれています。たとえば、桜の木の枝ぶり、雪の結晶、夜空の星雲、ガラスのひび割れ、細菌のコロニーなど。さらに群れを成して鳥や魚が飛行したり泳いだりしている様も、群れの集団をひとつの形として捉えれば、やはり自然の造形として考えることができるでしょう。これら自然の造形物は一見すると複雑で、多様な印象を受けるかもしれません。私たちは、多様で複雑に見える自然の造形に対して、構成要素の詳細によらないで、「パターン」として捉えることで、個別の現象に共通の形成メカニズムを浮かび上がらせることを目標に研究を行っています。

実際、私たちは古くから「パターン」という再現性のある視覚的な情報による自然からのメッセージに感銘を受け、また利用してきました。具体的な例をひとつ挙げれば、フラクトグラフィという分野では材料が破壊したときに生じた破断面をパターンとして分析し、破壊した時に材料に働いた力を推測する事が行われ、 工業的にも利用されています。物理学の分野では非平衡散逸系、非線形動力学などで代表されるテーマとしてここ数十年来、活発に研究が行われ、特に化学反応系や熱対流で観られるパターンが指導的な役割を果たし、界面ダイナミクスや位相ダイナミクスといった縮約法が開発、整備されてきました。さらに最近は計算機、測定機器の向上に伴い、パターンの形成過程をリアルタイムに観察し記録し、シミュレーションと定量的に比較する事が簡単になってきました。

「パターン形成の物理」は自然を理解するための強力な枠組みであり、今後さらに発展していくであろうと確信しています。また、研究対象が物理系にとどまらず、化学系・生物系など広範に渡っている点や、現象の捉え方は必ずしも物理学の既存分野には収まらないかも知れません。私たちは、絶えず変化していく自然の造形に、物理学からアプローチして、地道な研究を重ねることによって学問分野として確立させていきたいと考えています。

左: 立方晶-正方晶構造相転移で観られるドメイン構造(シミュレーション結果)

中: 水-粉体系の乾燥により形成される迷路パターン(実験結果)

右: 粘着テープの剥離パターン(実験結果)

| Yoshihiro Yamazaki [Professor] |  |

|

| homepage | https://y2003.notion.site/ | |

| research field | TBA | |

| research keywords | ||

| TBA | ||

| link | ||

| Research Profiles (at Faculty of Science and Engineering)Research Profiles (Elsevier SciVal Experts) | ||

TBA